আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-মৎস্য চাষের জন্য রেণু-পোনার গুণগত মান ও পরিমাণ

মৎস্য চাষের জন্য রেণু-পোনার গুণগত মান ও পরিমাণ

প্রকৃতির অফুরন্ত দান জলজ সম্পদে পরিপূর্ণ এই বাংলাদেশ। অতি প্রাচীন কাল থেকে মাছ এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনা এদেশের অনগণের জীবন যাপনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুই দশক আগেও এদেশে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পোনার প্রায় পুরোটাই প্রাকৃতিক উৎস অর্থাৎ নদ-নদী থেকে সংগ্রহ করা হতো। মিঠা পানির মাছ প্রধানত তিন প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজনন করে-

১. বদ্ধ জলাশয়

২. স্রোতশীল নদী ও খাল এবং

৩. প্লাবন ভূমি ।

(১) বন্ধ জলাশয় :

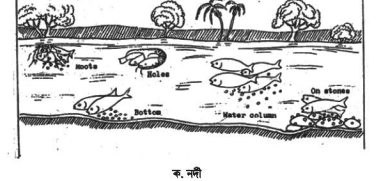

বদ্ধ জলাশয়ে প্রজননকারী মাছের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে প্রজনন কাজ সম্পন্ন করে । কিছু মাছ যাদের আঠালো ডিম যেমন- শিং, মাগুর এরা ডুবন্ত ঘাস, নুড়ি বা ডুবন্ত কোনো বস্তুর গায়ে ডিম ছাড়ে। আবার যাদের ডিম ভাসমান থাকে যেমন মলা, ঢেলা, এরা পানির মধ্যে ডিম ছাড়ে। কিছু কিছু মাছ মাটিতে সামান্য গর্ত করে সেখানে ডিম পাড়ে, যেমন তেলাপিয়া । অনেক ছোট ছোট মাছ আছে যারা গাছের শিকড়ে বা ঘাসের মধ্যে বুঁদবুদের সাহায্যে ফেনার মতো বাসা তৈরি করে ডিম পাড়ে। যেমন- খলিশা, বেলে ইত্যাদি।

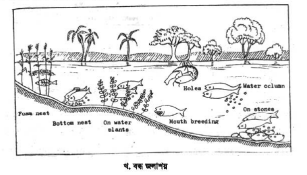

২) স্রোতশীল নদী ও খাল :

যেসব মাছের ডিম আঠালো নয় তবে ভাসমান এবং ঘূর্ণায়মান প্রকৃতির এমন সব মাছ স্রোতশীল নদী বা খালে প্রজনন করে থাকে। স্রোতশীল পরিবেশের সুবিধা হলো এখানে ডিম বা রেণু অনবরত চলমান থাকে এবং অনেক সময় ঘোলা পরিবেশে এরা বেশি নিরাপদ ও থাকে। নদীর স্রোত এসব সদ্য ফুটে বের হওয়া রেণু

পোনাকে প্লাবিত অঞ্চলে নিয়ে যায় যেখানে এসব রেণুপোনা পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে । স্রোতশীল পরিবেশে প্রজনন করে রুই, কাতলা, গ্রাসকার্প, সরপুঁটি, পালাশ প্রভৃতি প্রজাতির মাছ।

মিঠাপানির মাছের প্রজনন স্থানগুলো নিম্নরূপ :

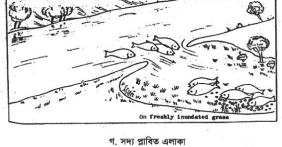

৩। প্লাবন ভূমি

সন্য প্লাবিত জলাভূমিকে আদর্শ প্রজনন স্থান হিসেবে অনেক মাছই ব্যবহার করে। এ রকম জলাশয়ের সুবিধা হলো এসব জায়গায় সন্য প্রজননকৃত ডিম বা পোনার তেমন কোনো শিকারি বা শত্রু থাকে না অথচ পোনা বেড়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান থাকে। উপরোক্ত সদ্য প্লাবিত এলাকার পানি যথেষ্ট উষ্ণ ও অক্সিজেন সমৃদ্ধ বলে ভিম বা পোনার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটাতে সহায়ক। চাষযোগ্য মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল ও কমন কার্প সদ্য প্লাবিত জলাভূমিতে প্রজনন করে । এছাড়া অন্যান্য অনেক প্রকার ছোট মাছ প্লাবন ভূমিতে প্রজনন করে ।

মাছ চাষের ক্ষেত্রে একসময় মূলত ধনী শ্রেণির লোকেরা জেলেদের নিকট থেকে আশ্বিন-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে রুই জাতীয় মাছের আঙ্গুলী পোনা সংগ্রহ করে পুকুরে মজুদ করত। জেলেরা আষাঢ়-শ্রাবন (জুন-জুলাই) মাসে অমাবস্যা রাতে সূক্ষ্ম জাল দিয়ে নদী থেকে রেণুপোনা সংগ্রহ করত ।

বাংলাদেশের সকল নদ-নদীতে সব ধরনের পোনা পাওয়া যায় না। পোনা সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর উপ নদী হালদা এবং যমুনা নদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আমাদের দেশে নদীর যেসব স্থানে মাছের ডিম ও রেণু পোনা প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় সেগুলোর প্রধান কয়েকটির নাম নিম্নে দেওয়া হলো :

i. হালদা নদী : চট্টগ্রাম, মদনঘাট, সাঘাটা, রামদাসহাট ও নয়ারহাট ।

ii. যমুনা নদী : রংপুরে ফুলবাড়ি ঘাট, মানিকগঞ্জের আরিচা ঘাট, বগুড়ার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা এবং যমুনার পার্শ্ববর্তী বাহাদুরাবাদ ঘাট, ফুলছড়ি ঘাট, সিরাজগঞ্জ ঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা ।

iii. ব্রক্ষ্মপুত্র নদ : ময়মনসিংহ শহরের পার্শ্ববর্তী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ।

iv. পদ্মা নদী : রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী ঘাট, ফরিদপুর জেলার সি অ্যান্ড বি ঘাট, পাবনার পাকশি ঘাট, কুষ্টিয়ার রায়টা ঘাট, চাপাইনবাবগঞ্জের নিকটস্থ পদ্মা নদী ।

v. গড়াই নদী : কুষ্টিয়া, কুমারখালী ।

vi. মধুমতি নদী : ফরিদপুরের কামারখালী ও যশোরের শ্রীপুর ও লোদাপাড়া ।

vii. আড়িয়াল খাঁ নদ : ফরিদপুরের কবিরাজপুর, মানিকগঞ্জ জেলার তরা ঘাট থেকে শেখ ঘাট পর্যন্ত সংলগ্ন এলাকা।

viii. বড়াল নদী বড়াল নদী যেখানে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে সেখান থেকে রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার অন্তর্গত আড়ানী রেল

স্টেশন পর্যন্ত ।

ফরিদপুরের টেকেরহাটের নিকটস্থ কুমার নদে ও পোনা মাছ ধরা হয়ে থাকে। ময়মনসিংহের উত্তরে বেগুনবাড়ি রেল স্টেশনের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে শুরু করে দক্ষিণে কালি বাজার রেল স্টেশনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ধানী পোনা পাওয়া যায়। এছাড়া তিস্তা, কংস, সোমেশ্বরী, কালীগঙ্গা, কুমার নদীও পোনা প্রাপ্তির জন্য একসময় গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পোনা সংগ্ৰহ পদ্ধতি :

জেলেরা সাধারণত নিম্ন লিখিত দুই ভাবে প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছের রেণু পোনা সংগ্রহ করে থাকে ।

১) সাভার বা বেহুন্দি জালের মাধ্যমে ও

২) টানা জাল দিয়ে ।

১) সাভার বা বেহুন্দি জালের মাধ্যমে :

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীগুলোই কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক রেণু পোনার প্রধান উৎস। মুলতঃ বর্ষাকালে (মে-আগস্ট) দেশের প্রধান প্রধান নদীগুলো থেকে কোটি কোটি রেণু পোনা ধরা হয় । নদী থেকে রেণু-পোনা ধরার কাজে কয়েকজন জেলে মিলে একটি দল গঠন করে থাকে। রেণু পোনা ধরার জন্য বিশেষ এক ধরনের জাল ব্যবহার করা হয়।

যাকে সাভার জাল বলে। জালের দৈর্ঘ্য ৩০০-৩৬০ সে.মি. জালের মুখ থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ২৪০-৩০০ সে.মি. শেষের খোলা মুখ ১৫-২২ সে.মি. এর মতো গোলাকার অঙ্গুরি থাকে । অবশেষে গামছা থাকে ৭৫-৯০ সে.মি. মাপের। ২টি বাঁশের খুটির সাহায্যে জাল খাটানো হয়। পিছনে ২টি বাঁশের খুঁটি থাকে।

গামছার শেষ অংশে ২টি বাঁশের খুঁটি থাকে। জালের বড় মুখ স্রোতের দিকে থাকে । পানির স্রোতের সাথে রেণু পোনা জালের মধ্যে আসে, পানি বেরিয়ে যায়, রেণু পোনা আবদ্ধ হয়। জালের শেষের দিকে ছোট গোলাকার খোলা মুখ থাকে তাতে বাঁশের বা বেতের তৈরি একটি গোল ধরনের অঙ্গুরি থাকে এবং রেণু-পোনা ধরে রাখবার জন্য গামছাটি চতুষ্কোণ করে সাজানো হয়।

যাতে অঙ্গুরির মধ্য দিয়ে রেণু পোনা এসে গামছার জড়ো হয় এবং বেঁচে থাকে। গামছা উঠিয়ে মাঝে মাঝে রেণু পোনা এনে হাঁড়ির উপর ঘন জালের ছাঁকনি বিছিয়ে ঢালা হয়। এতে রেণু পোনার সাথে যদি অন্যান্য ছোট মাছ বা ময়লা থাকে তা ছাঁকানি দিয়ে বাদ দেওয়া হয়। তারপর জীবিত রেণু পোনা সাময়িকভাবে হাপাতে জমা করা হয়।

নদীর কিনারের দিকে যেখানে রেণু পোনা ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে এরকম অনেক জাল পরপর খাটানো হয় এবং রেণু-পোনা সংগৃহীত হয়, বহু জেলে সামরিক ভাবে নদী থেকে রেণু-পোনা ধরার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

২) টানা জাল দিয়ে পোনা সংগ্রহ পদ্ধতি :

আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ জাল দিয়েই পোনা সংগ্রহ করা হয় বেশি এবং এই জাল দিয়ে পোনা সংগ্রহ করা খুবই সহজ ও যে কেউ সহজে পোনা ধরতে পারে । এই জাল তৈরি করা খুবই সহজ এবং ব্যয় কম । আমাদের দেশে বর্ষাকালে বা মাছের প্রজনন মৌসুমে দেশের সমুদ্রের মোহনায়, নদীর কিনারায়, প্লাবন ভূমি, বিল প্রভৃতি স্থানে পোনা সংগ্রহ করা হয় ।

এই ক্ষেত্রে তিনটি বাঁশের অংশ দ্বারা ত্রিভূজ আকৃত্রির একটি ফ্রেম প্রথমে তৈরি করা হয় যার একটি বাঁশ লম্বা থাকে যা হাতলের কাজ করে। এরপর সূক্ষ্ম নাইলনের জাল বা সাইন নেটের জাল ৪ কোনোাকৃতির লম্বা করে তৈরি করা হয়। যার পেছনের পাশ সরু এবং সামনের অংশ প্রশস্ত থাকে । জালের প্রশস্ত অংশটি ফ্রেমের সাথে চিকন নাইলনের সুতা দ্বারা বাঁধা থাকে ।

যাতে ফাঁকা হয়ে না যায়। চার মাথায় চারটি লম্বা দড়ি বাঁধা থাকে। পোনা ধরার সময় জালের ফ্রেমসহ প্রশস্থ অংশটি অগভীর জলাশয়ের নিচে রাখা হয়। জালের তিন ভাগ পানির নিচে থাকে এ অবস্থায় জালের পিছনের অংশ স্রোতের দিকে বা টানার বিপরীত দিকে টানটান করা অবস্থায় বা লম্বা অবস্থায় থাকে । সুতা চারটি এক এক করে একত্র করে এবং নিচের সুতা দুটি একটু ঢিল দিয়ে উপরের অংশ দুটি ধরে ক্রমান্বয়ে টানতে হয় ।

এভাবে জাল টানার ফলে পোনা সহজেই ফ্রেমের মধ্য দিয়ে জালের শেষ প্রান্তে গিয়ে আটকে যায় । কিছু সময় পর জালের মধ্য হতে নির্দিষ্ট প্রজাতির পোনা সংগ্রহ করে পোনা হাঁড়িতে রাখতে হয়। কিন্তু নদ- নদীসমূহের নাব্যতা হ্রাস, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের বাঁধ তৈরির মাধ্যমে মাছের চলাচলের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, প্রজননক্ষম মাছের অতি আহরণ এবং মানুষ সৃষ্ট বিভিন্ন কারণ যেমন- কৃষি জমিতে কীটনাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার, পানি দূষণ, কারেন্ট জালের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে এসব মাছের পোনার উৎস ধ্বংসের

মুখে । এখন এসব স্থানে খুব সামান্য পরিমাণ মাছের পোনা পাওয়া যায়। আর তাই মানুষ এখন মাছ চাষের জন্য হ্যাচারির পোনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে ।

প্রাকৃতিক পোনার সুবিধা :

i. প্রাকৃতিক পরিবেশে পুরুষ এবং স্ত্রী ব্রুড মাছে অবাধে প্রজনন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সুযোগ পায় এবং মাছের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অঙ্গসমূহ পরিবেশের পূর্ণ অনুকূল অবস্থায় প্রজনন ঘটে, তাই রেণু পোনার গুণগত মান ভালো থাকে।

ii. পোনা দ্রুত বর্ধনশীল ।

iii. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি ।

iv. পোনার মৃত্যুহার কম ।

প্রাকৃতিক পোনার অসুবিধা

i. আবহাওয়া অনুকূলে না থাকলে প্রাকৃতিক উৎসের পোনা সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না ।

ii. কাঙ্ক্ষিত মাছের পোনার সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত মাছের পোনা চলে আসতে পারে ।

iii. পোনা মিশ্রণ থাকায় অনেক সময় চাষাবাদে আশানুরূপ লাভ হয় না ।

iv. পোনার মৃত্যুর হার কম হয় ।

হ্যাচারির পোনার সুবিধা

i. প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন করা যায় ।

ii. মাছের পোনার জন্য প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয় না ।

iii. চাহিদা আনুসারে একক প্রজাতির বা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও সরবরাহ করা যায় ।

v. গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুডমাছ ব্যবহার করা হলে মাছের বৃদ্ধির হার ভালো হয় ।

হ্যাচারির পোনার অসুবিধা ।

i. ইদানীং হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার উৎপাদনশীলতা হ্রাস, দৈহিক বিকৃতি, রোগ-বালাই এবং ব্যাপক মৃত্যুহার সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়া যায়। এতে ধারণা করা যায় যে, পোনা উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন,

প্রজননক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ মাছ বাছাইয়ে অসচেতনতা (অর্থাৎ নেগেটিভ বা ঋনাত্বক নির্বাচন প্রবণতা) এবং অপরিকল্পিত সংকরায়ণজনিত কারণে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে ।

ii. ব্রুড মাছের গুণগত মান বজায় রাখা না হলে পোনার বৃদ্ধি আশানুরূপ নাও হতে পারে ।

iii. আবহাওয়াগত বার্ষিক গড় অবস্থা মাছের পরিপক্বতার জন্য অনুকূলে না থাকলে সঠিক সময়ে পোনা না-ও

পাওয়া যেতে পারে ।

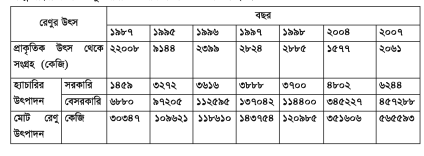

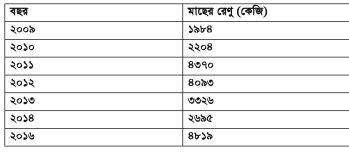

নিম্নে বাংলাদেশের রেণু পোনার উৎপাদনের বিবরণ দেওয়া হলো :

প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা আহরণের ছক :

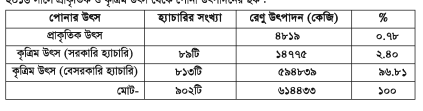

২০১৬ সালে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উৎস থেকে পোনা উৎপাদনের ছক :

রেণু উৎপাদনের হিসাব থেকে দেখা যায় যে ২০ বছর আগে দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগের বেশি আসতো প্রাকৃতিক উৎস অর্থাৎ নদ-নদী থেকে । ১০ বছর আগে প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু উৎপাদন শতকরা মাত্র ১.৪ ভাগ এসে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ পোনার উৎস হচ্ছে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র বা হ্যাচারি।

২০০৭ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু উৎপাদন দেশের মোট রেণু উৎপাদনের শতকরা মাত্র ০.৫ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯৯.৫ ভাগ পোনার উৎস হচ্ছে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র বা হ্যাচারি, বরং বলা যায় নিকট ভবিষ্যতে মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ বা পোনার শতকরা একশত ভাগই হ্যাচারি উৎপন্ন পোনা দ্বারা পূরণ করতে হবে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৮৯টি সরকারি হ্যাচারি এবং ৮১৩টি বেসরকারি কার্প হ্যাচারি রয়েছে, সেগুলো থেকে বছরে প্রায় ৬০৯৬১৪ কেজি রেণু পোনা উৎপাদিত হচ্ছে।