আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় – চিংড়ি সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব । যা ” বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ ” অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ।

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

চিংড়ি সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ি সম্পদ বাংঙ্গাদেশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। সত্তর দশকের দিকে বিশ্ব বাজারে চিংড়ির চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে চিংড়ির উৎপাদন প্রতিযোগিতামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়।

এ সময়েই বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বেড়ি বাঁধের অভ্যন্তরে প্রথমে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। এর পূর্বেও বাংলাদেশে সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হত। চাষ প্রযুক্তি হিসেবে খামারের অভ্যন্তরে উপযুক্ত সময় অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ও প্রতিপালিত অধিক পোনা সমৃদ্ধ মোহনা অঞ্চলের পানি নালা কেটে প্রবেশ করিয়ে চিংড়ির পোনা পালনের জন্য সংরক্ষণ করা হত।

খামারে নির্দিষ্টভাবে বা নির্দিষ্ট সংখ্যক পোনা মজুদ না করে মূলত জোয়ারের পানির সাথে ভেসে আসা পোনা সংরক্ষণের মাধ্যমেই চিংড়ি চাষ করা হত। এ কার্য সম্পাদনে বাগদা চিংড়ির প্রজনন মৌসুমের (মার্চ-নভেম্বর) পূর্ণিমার সময়ে জোয়ারের পানি খামারে প্রবেশ করানো হত এবং তিন-চার মাস পর খামারের পানি বের করে দিয়ে চিংড়িসহ অন্যান্য মাছ আহরণ করা হত।

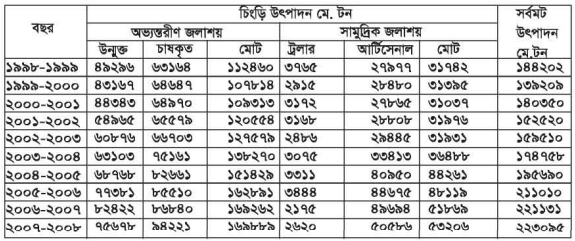

এ সময়ে হেক্টর প্রতি চিংড়ির গড় উৎপাদন ছিল প্রায় ২০ থেকে ৫০ কেজি। নিচের সারণিতে বিগত ১০ বছরের চিংড়ির উৎপাদন উল্লেখ করা হলো। মূলত সত্তর দশকে চিংড়ির বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাংলাদেশে সত্তর থেকে আশি দশকের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিংড়ি চাষি ও খামার স্থাপনের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সত্তর দশকের শেষের দিকে খুলনা অঞ্চলের সাতক্ষীরা সদর, দেবহাটা, কালীগঞ্জ ও শ্যামনগর উপজেলায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রথমে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। অধিক লাভজনক শিল্প হিসেবে চিংড়ি সম্পদ স্থানীয় জনসাধারণের কাছে বিবেচিত হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে চিংড়ির চাষ খুলনা, বাগেরহাট, পিরাজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী ও যশোর অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তার লাভ করে।

সারণি: বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশে চিংড়ির উৎপাদন

সুত্র: জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ সংকলন, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

বিগত ১৯৮৩-৮৪ সালের দিকে বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ি চাষের মোট জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫১.৮১ হাজার হেক্টর এবং হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ছিল প্রায় ৮৫ কেজি/উৎপাদন চক্র। পঞ্চাশ দশকের দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বাদুপানিতে গলদা চিংড়ির চাষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শুরু হলেও আমাদের দেশে শুরু হয় সত্তর দশকের শেষ দিকে।

এ সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে জাপান, হাওয়াই, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও তাইওয়ানে গলদা চিংড়ি চাষের উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের পূর্বে গলদা চিংড়ির চাষের কোনো স্বতন্ত্র এলাকা ছিল না বললেই চলে এবং বাগদা চিংড়ি মাত্র আড়াই হাজার হেক্টর জমিতে চাষ করা হত।

এ সময় গলদা চিংড়ির গড় উৎপাদন ছিল হেক্টর প্রতি ৪০ থেকে ১০০ কেজি। বাংলাদেশে সমগ্র উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে চিংড়ি চাষ ব্যাপক প্রসার লাভ করে মূলত আশি থেকে নব্বই দশকের দিকে। বর্তমানে বেশিরভাগ খামারে সনাতন পদ্ধতি পরিহার করে অনেকটা উন্নত চাষ প্রযুক্তির মাধ্যমে চিংড়ি চাষাবাদ হচ্ছে।

তবে উন্নত চাষ প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত চিংড়ি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হলেও উপকূলবর্তী এলাকায় কিছুটা পরিবেশগত সমস্যা দেখা যাচ্ছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে প্রতীয়মান হয়।

রপ্তানি বাণিজ্যে পোকাক শিল্পের পরেই চিংড়ি শিল্পের অবদান। গত ২০০৬-২০০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ৭৩.৭১ ও ৭৫.৩০ হাজার মেট্রিক টন চিংড়ি রপ্তানি করে যথাক্রমে ৩৩৫৩ ও ৩৩৯৬ কোটি টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। আবার বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত হিমায়িত মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের মধ্যে চিংড়ির অবদান প্রায় ৯০ শতাংশ।

আমাদের জাতীয় আয়ের ৪.৬৩ শতাংশ ও কৃষি আয়ের ২৩ শতাংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। বাংলাদেশে এই শিল্পে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরাক্ষেভাবে মৎস্য পেশা, যেমন- আহরণ, চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি বাণিজ্য এবং অন্যান্য মৎস্যবিষয়ক সহায়ক কাজে নিয়োজিত।

বাংলাদেশ হতে মোট রপ্তানির প্রায় ৯৫ শতাংশ চিংড়ি ইউরোপডীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে রপ্তানি করা হয়। বিগত ১০ বছরের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, চিংড়ি রপ্তানির পরিমাণ এবং অর্জিত আয় প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে প্রক্রিয়াজাকরণ কারখানার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৯৫ সালে হিমায়িত কারখানার সংখ্যা ৯৭ থাকলেও বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩৩ টি। প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলোত নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সামুদ্রিক জলজসম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অবহেলিত উপকূলীয় এলাকায় ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে। চাষের এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেসরকারিভাবে হ্যাচারির সংখ্যা ও শ্রিম্প খাদ্য কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।